Sommet de la recherche

Les Alpes n’offrent pas uniquement une idylle montagneuse : voici un aperçu du travail de la plus haute station de recherche sur l’environnement d’Allemagne.

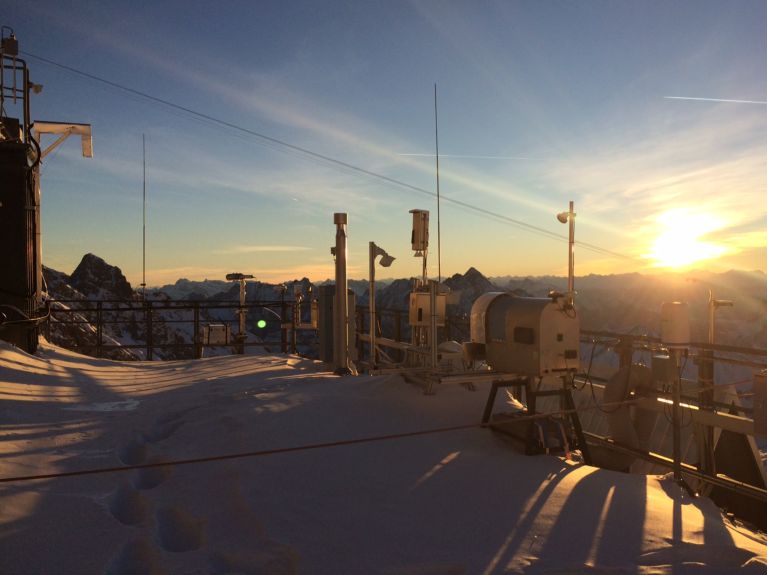

Le lieu de travail de Till Rehm est hors du commun : il se trouve au cœur des Alpes, à 2 650 mètres d’altitude. Juste en dessous du sommet de la Zugspitze se dresse la plus haute station de recherche sur l’environnement d’Allemagne : la Schneefernerhaus. Et c’est là que travaille ce géophysicien depuis 17 ans. Dix instituts de recherche y sont actifs en permanence, notamment le Centre allemand aérospatial et aéronautique (DLR) et le service météorologique allemand (DWD). Ils font de la recherche, notamment en matière d’hydrologie, de médecine d’environnement et d’altitude, ou encore dans le domaine des rayons cosmiques et de la radioactivité. Pour eux, Rehm est le premier interlocuteur ; il s’occupe de leurs appareils et instruments de mesure. Pour décrire sa mission, Rehm explique que « les scientifiques doivent pouvoir recevoir leurs données 24 heures sur 24, même si la plupart du temps ils ne sont pas eux-mêmes sur place ».

L’arrivée à la Schneefernerhaus – en téléphérique – est déjà une expérience en soi. Cependant, c’est surtout la météo qui peut donner des frissons : lorsque des chutes de neige extrêmes ensevelissent les capteurs et les appareils, le travail de Till Rehm consiste à tout remettre en marche.

Pour les chercheurs qui ne travaillent pas à la Schneefernerhaus, ce personnel sur le terrain constitue une source d’information précieuse. Car il passe beaucoup de temps dans l’espace alpin et perçoit directement les changements de l’environnement. Par exemple, pour Wilfried Hagg – professeur de géographie à l’université de Munich –, ces personnes sont de précieux témoins oculaires. Hagg étudie le recul des glaciers : « Les quatre glaciers de Bavière sont malheureusement condamnés à disparaître. Avec le climat actuel, ils ne peuvent plus retrouver leur équilibre ; leur disparition n’est qu’une question de temps. Il est probable que nous perdions le dernier glacier au plus tard à l’aube de la prochaine décennie. » Le géographe étudie les facteurs qui pourraient accélérer ou, au contraire, freiner ce recul. Et il souligne à quel point les glaciers méritent d’être protégés :

ceux-ci augmentent la biodiversité, ils constituent d’importants réservoirs d’eau et par ailleurs, ils beaux à regarder. C’est pourquoi ils devraient être préservés.

Les glaciers stockent de grandes quantités d’eau qu’ils libèrent lentement durant la saison chaude. La fonte des glaciers menace l’approvisionnement en eau de millions de personnes à travers le monde. C’est pourquoi, en 2025, les Nations Unies (UN) veulent attirer l’attention sur l’état des glaciers, et organisent l’Année internationale de la préservation des glaciers.