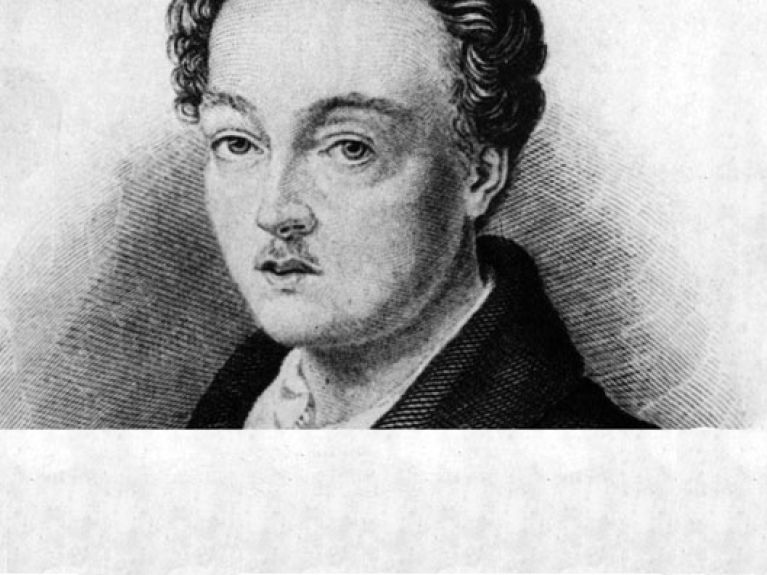

乔治∙毕希纳

永葆青春,200年来历久弥新:乔治∙毕希纳,文学天才与革命家。

这位来自达姆施塔特附近的年轻医生是一位超前的思想家,领先于他的时代,而且愿意与传统状况相抗衡。也许乔治∙毕希纳(1813-1837)在今天会参加“占领”运动,至少后者援引了毕希纳1834年的论战作品《黑森信使》。这位23岁即已辞世的文学天才永葆青春,历久弥新。2013年将庆祝这位作家和革命家诞辰200周年。

三部经典作品简介

《丹东之死》 四幕剧,仅用一个月时间写就,却是一部感人的、充满语言和内容冲击力的戏剧。“如果有一天历史打开了自己的墓穴,我们尸体的腐臭也还能使暴政窒息而死。”毕希纳让他的丹东如是说。他以法国大革命为例,讲述了自由的理想如何会转化为其对立面。当毕希纳写丹东的时候,自己还得担心会否遭逮捕。1835年,这部作品虽然经审查后出版,却是他有生之年的唯一作品,直到1902年才首次演出。

《莱翁采和莱娜》 毕希纳来自波波王国和皮皮王国的主人公莱翁采王子和莱娜公主,看起来非常幼稚又轻松愉快地听命于舞台。但这一喜剧只是对毕希纳时代宫廷颓废和德国小邦格局的辛辣讽刺的假面具。为了消除迄今生活中的烦闷,莱翁采向莱娜许诺说:“我们要让人打碎所有的钟表,禁止所有的日历,只根据花开花落和果实生长的情况来计算时辰。”

《沃伊采克》 这部作品仅是一个片断,然而却是德国舞台演出最多的剧目,因为它触及了基本问题,因为几乎剧中每句话都是一次感性体验。其剧情简单地说,就是普通士兵刺死了不忠的情人。但浅显情节的背后蕴含着未解的永恒问题:环境对人产生何种影响,什么是命运,什么是决定的自由,还有,我们为什么做我们所做的事?