在德国重新开始:“我们家庭的重要一步”

咖啡蛋糕邀约与直白交流:中国人在德国如何开启新生活。

德国人的开朗热忱瞬间打动了我。

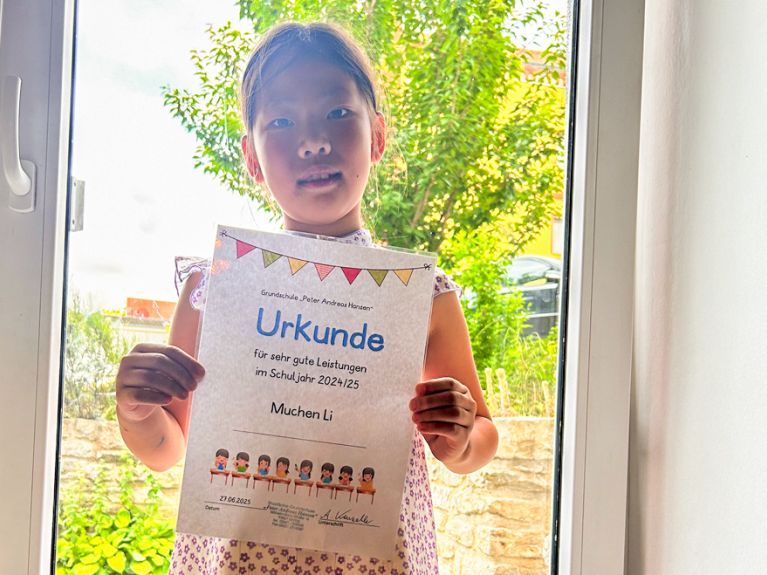

我感觉中国和德国最大的区别在于教育体系。中国的学业竞争压力更大。我记得以前晚上经常要陪女儿学习很长时间。在德国,老师更重视社交能力和兴趣培养。在日常工作中也有差异。中国强调礼节周全,德国则更直率表达意见。起初虽不适应,但如今已体会到这种坦诚的好处:至少能时刻明确自身定位。

更让我困扰的是对新想法的处理方式。在德国,人们热衷于讨论流程、创新与变革,但往往止步于此。而在中国,落实想法更迅速,遇到问题会立即寻找解决方案。这种务实作风,正是我有时希望在这里能看到的。

是否打算永居德国?我想不会。中国生活显然更便利。出门无需带钥匙,刷脸或指纹就能开门。政务办理更快捷、更数字化。况且父母还在中国。他们年事渐高,或许很快需要照料。但一切尚未定论。也许几年后,我的想法会改变。倒是女儿已完全适应这里,根本不愿回去了。”

珞丁·拉莫-拉特 (Luoding Lammel-Rath) 是萨克森州莱比锡的 ICP International China Projects GmbH 公司的总经理和创始人。

“作为跨文化顾问,我在日常工作中经常目睹文化误解的迅速产生。在中国,人们往往注重和谐、体谅和维护面子。在德国,人们更看重开放、诚实和直接沟通。

1986 年,我从上海来到波恩参加语言课程,几个月后,我在科隆大学学习经济学。最初,我打算去美国,但与歌德学院和德国领事馆工作人员的接触改变了我的决定:他们彬彬有礼、尊重他人的作风给我留下了深刻的印象。

初抵德国时,人们沉静友善的特质立刻吸引了我,与上海的喧嚣形成鲜明对比,让我瞬间感受到安全与自由。有一次,我在雨中迷路了,没有带伞。一对老夫妇直接带我回家更换干衣,这份善意我永志不忘。

在德国,主动精神、交流意识和开放沟通至关重要。

毕业后,我进入西门子工作。作为职场新人,我默默地、认真地工作。在中国,人们很少在工作场所谈论私事。人们尊重等级制度,不会提出尖锐的问题,而是通过业绩表现向经验丰富者学习。直到那时我才真正意识到,在德国,主动精神、交流意识和开放沟通何其重要。

我嫁给了一位德国丈夫,即便在家庭生活中也常感受到文化差异的存在。比如育儿方式:德国父母习惯与幼童平等讨论,这在中国并不常见。我始终重视向女儿传承中华文化与语言:我教她传统舞蹈和歌曲,还和其他家庭一起庆祝春节。如今女儿已成长为一位令我无比自豪的优秀女性。

通过创立 ICP International China Projects,我构建起助力欧中企业合作的桥梁。我们提供法律经济咨询、支持企业创立与市场进入,并开设跨文化培训课程。创办企业时我已入籍德国,手续十分简便。其实创业精神深植于中华文化基因之中。许多人敢于冒险、目标明确、愿意承担责任。

1996 年,我创办了德中友好协会,并担任主席。该协会作为跨文化对话平台,常年组织文化之夜、代表团互访、专业研讨会及交流活动。我们的宗旨是推动德中两国在社会、教育、政治和经济领域的深度交流。

特别关注的是为那些希望在德国立足的中国留学生和实习生提供跨文化准备。我常向他们阐释:德国没有上海那般璀璨繁华,更显质朴务实。若能学会欣赏这里宁静有序的生活方式、严谨细致的作风和高度可靠性,便能在德国发现无数机遇。”

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

警惕不靠谱的中介服务

遗憾的是,尤其在社交媒体上,存在大量可疑的劳务中介信息。这些服务往往暗藏收费陷阱,并作出不切实际的承诺。“Make it in Germany”平台汇总了实用信息,帮助您识别可信赖的服务机构。