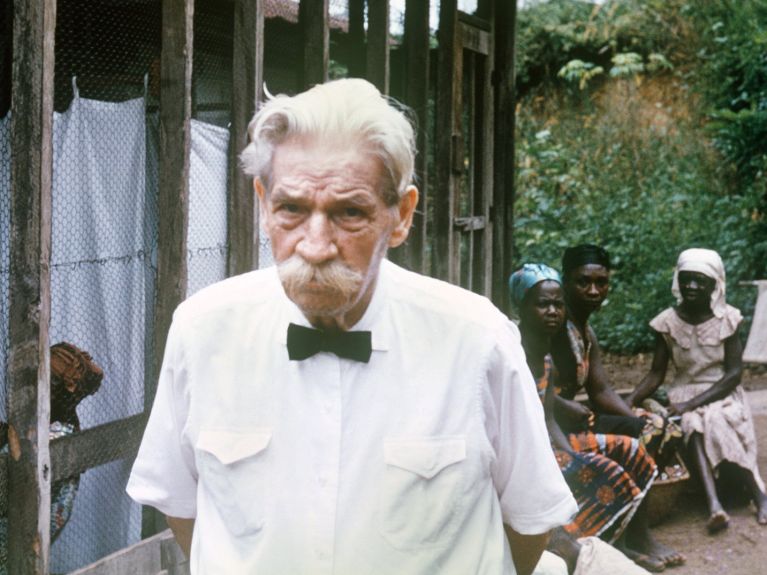

Albert Schweitzer : par respect pour la vie

Ce qui motivait le médecin, humaniste et prix Nobel de la paix – et comment il a construit tout un village hôpital dans l’actuel Gabon.

À son époque, Albert Schweitzer était l’une des personnalités les plus connues et honorées au monde. Après s’être vu remis le prix Nobel de la paix en 1952, son prestige a encore augmenté : Beaucoup d’école et d’établissements sociaux ont été nommés d’après lui et le « Time Magazine » l’a élu « Greatest Man in the World ».

« L’homme bon »

Après les catastrophes humanitaires de deux guerres mondiales, le fondateur d’un hôpital à Lambaréné, dans le Gabon actuel, faisait office de preuve qu’il y avait encore des « personnes bonnes ». Son engagement en Afrique fut toutefois aussi critiqué, par exemple par les journalistes britanniques James Cameron et Gerald McKnight qui lui avaient rendu visite à Lambaréné. En raison de son comportement paternaliste là-bas, ils le qualifièrent de « raciste » et « dernier représentant du colonialisme ».

Schweitzer justifiait son comportement avec les personnes dans l’ancienne colonie française Afrique équatoriale par le fait qu’il était important d’associer le respect de la dignité humaine à une « autorité naturelle » pour être respecté et permettre des actions communes. Une posture qu’il résumait avec la phrase suivante : « Je suis ton frère, mais ton frère aîné ».

De multiples talents et un objectif clair

Albert Schweitzer est né le 14 janvier 1875 en tant que fils d’un pasteur évangélique à Kaysersberg en Alsace. Après l’école, il a étudié à Strasbourg et Paris et a obtenu un titre de docteur en théologie et philosophie. En outre, c’était un excellent joueur d’orgue et un expert de la facture d’orgues. Ses multiples dons lui ont ouvert plusieurs portes de carrière. Mais Schweitzer ne tenait pas à devenir professeur, homme d’église ou musicien. Dès le début de sa vingtaine, il avait décidé de faire quelque chose qui aiderait les personnes en souffrance après ses études.

En 1904, il trouva un fascicule de la Société des missions évangéliques de Paris qui indiquait que des personnes étaient recherchées pour du travail en Afrique. Selon ses souvenirs, Schweitzer fut aussitôt convaincu que ce serait sa voie. Il était indigné par ce que les puissances européennes comme la Belgique et le Reich allemand faisaient dans leurs colonies africaines. Pour lui, ces soit-disant nations de culture étaient des « États voleurs » qui se prenaient pour des « souverains blancs » es se sentaient autorisés à traiter les personnes sur place comme des esclaves. Effectuer du travail humanitaire dans ces pays était selon Schweitzer une opportunité de réparer les fautes commises.

Toutefois, on ne voulait pas l’envoyer comme missionnaire en Afrique, car on n’était pas d’accord avec ses opinions théologiques. Schweitzer décida alors d’étudier la médecine pour aller en Afrique en tant que médecin. Sa femme Helene Bresslau voulait l’accompagner et suivi une formation d’infirmière.

Un premier cabinet dans un poulailler

En 1913, le couple arriva dans la station de mission Andende, près de Lambaréné. Il installa son premier « cabinet » dans un ancien poulailler. Chaque jour, de plus en plus de femmes, d’hommes et d’enfants venaient et de nouveaux bâtiments durent bientôt être utilisés. Avec l’éclatement de la première Guerre mondiale, la situation changea radicalement : en tant que ressortissants d’un pays ennemi, les Schweitzer, allemands, devinrent des prisonniers de guerre dans la colonie française. On les ramena en France où ils furent internés dans un camp. C’est seulement vers la fin de la guerre qu’ils purent retourner chez eux en Alsace. L’aventure africaine sembla être terminée, d’autant plus que Schweitzer était désormais père d’une petite fille.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnenContenu tiers

Nous utilisons YouTube pour intégrer un contenu qui collectera possiblement des données sur vos activités. Merci de vérifier les détails et d’accepter le service afin de pouvoir afficher ce contenu.

Ouvrir le formulaire de consentementLe fait d’avoir tout de même pu poursuivre son travail à Lambaréné, il le doit à l’archevêque suédois Söderblom qui invita Schweitzer pour des conférences et concerts d’orgue. De cette manière, il gagna suffisamment d’argent pour prévoir un retour en Afrique. Les conférences étaient aussi une opportunité pour Schweitzer de présenter sa philosophie culturelle. Elle constituait la base philosophique de ses actions et se basait sur le respect de tous les êtres vivants, ce que Schweitzer exprimait par la formule : « Je sui la vie qui veut vivre au milieu de la vie qui veut vivre ».

En février 1924, Schweitzer retourna en Afrique. Comme de plus en plus de malades venaient à Lambaréné, il décida de construire un nouvel hôpital plus grand. Pendant toute la deuxième Guerre mondiale, Schweitzer resta à Lambaréné. Plus tard, le fait qu’il ne se soit jamais exprimé contre le nazisme pendant cette période fut critiqué. Schweitzer n’a jamais pris position cotre ce reproche. Voulait-il protéger ses proches et amis en Allemagne ? Peut-être estimait-il aussi que se positionner était superflu, car pour lui ses actions constituaient la critique la plus virulente de ce système qui méprisait l’humain.

Contre l’arme atomique

C’est seulement en 1948 que Schweitzer quitta de nouveau l’Afrique pour un voyage aux États-Unis. Durant les années suivantes, il fit la navette entre l’Afrique et l’Europe pour gagner avec des concerts et des conférences l’argent nécessaire pour préserver l’hôpital. Durant la Guerre froide, il fut forcé de s’exprimer sur l’armement nucléaire. Enfin, il a prononcé des discours radiodiffusés dans lesquels il expliquait les dangers des armes nucléaires.

Albert Schweitzer mourut le 4 septembre 1965 à Lambaréné. Il fut enterré dans le cimetière de l’hôpital, à côté de sa femme.

Alois Prinz a publié une biographie en 2024 : « Albert Schweitzer. Radicalement humain »