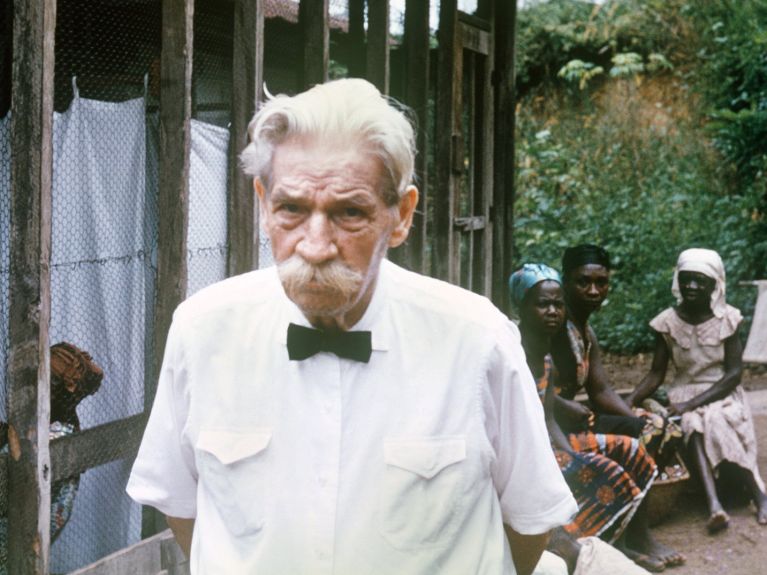

Albert Schweitzer: Aus Ehrfurcht vor dem Leben

Was den Arzt, Humanisten und Friedensnobelpreisträger antrieb – und wie er im heutigen Gabun ein ganzes Hospitaldorf aufbaute.

Albert Schweitzer war zu seinen Lebzeiten eine der bekanntesten und verehrtesten Persönlichkeiten weltweit. Nachdem ihm 1952 der Friedensnobelpreis verliehen worden war, steigerte sich sein Ansehen noch: Viele Schulen und soziale Einrichtungen wurden nach ihm benannt und das „Time Magazine“ kürte ihn zum „Greatest Man in the World“.

„Der gute Mensch“

Nach den humanitären Katastrophen zweier Weltkriege galt der Gründer eines Hospitals in Lambaréné im heutigen Gabun als Beweis dafür, dass es noch „gute Menschen“ gab. Sein Engagement in Afrika wurde allerdings auch kritisiert, etwa von den britischen Journalisten James Cameron und Gerald McKnight, die ihn in Lambaréné besuchten. Sie verurteilten ihn wegen seines paternalistischen Auftretens dort als „Rassisten“ und „letzten Vertreter des Kolonialismus“.

Schweitzer verteidigte seinen Umgang mit den Menschen in der damaligen französischen Kolonie Äquatorialafrika damit, es sei wichtig, die Achtung der Menschwürde zu verbinden mit einer „natürlichen Autorität“, um respektiert zu werden und ein gemeinsames Handeln zu ermöglichen. Diese Einstellung brachte er in dem Satz zum Ausdruck: „Ich bin dein Bruder, aber dein älterer Bruder“.

Multitalent mit klarem Ziel

Geboren wurde Albert Schweitzer am 14. Januar 1875 als Sohn eines evangelischen Pastors in Kaysersberg im Elsass. Nach der Schulzeit studierte er in Straßburg und Paris und erwarb Doktortitel in den Fächern Theologie und Philosophie. Außerdem war er ein hervorragender Orgelspieler und Experte für Orgelbau. Dem Vielbegabten standen mehrere Türen zu einer Karriere offen. Doch Schweitzer lag nichts daran, Professor, Kirchenmann oder Musiker zu werden. Schon mit Anfang 20 hatte er beschlossen, nach seinen Studien etwas zu tun, was leidenden Menschen hilft.

1904 fiel ihm ein Heft der Pariser Missionsgesellschaft in die Hände, in dem Menschen für die Arbeit in Afrika gesucht wurden. Seinen Erinnerungen zufolge stand für Schweitzer sofort fest, dass dies sein Weg sein würde. Er war empört darüber, was europäische Mächte wie Belgien und das Deutsche Reich in ihren afrikanischen Kolonien anrichteten. Für ihn waren diese angeblichen Kulturnationen „Raubstaaten“, die sich als „weiße Herren“ fühlten und sich berechtigt glaubten, die Menschen dort wie Sklaven zu behandeln. In diesen Ländern humanitäre Arbeit zu leisten, darin sah Schweitzer eine Chance, entstandene Schuld wiedergutzumachen.

Man wollte ihn jedoch nicht als Missionar nach Afrika senden, weil man mit seinen theologischen Ansichten nicht einverstanden war. Daraufhin beschloss Schweitzer, Medizin zu studieren, um als Arzt nach Afrika zu gehen. Begleiten wollte ihn seine Frau Helene Bresslau, die sich zur Krankenschwester ausbilden ließ.

Die erste Praxis im Hühnerstall

1913 kam das Paar in der Missionsstation Andende nahe Lambaréné an. Ihre erste „Praxis“ richteten sie in einem früheren Hühnerstall ein. Täglich kamen mehr Frauen, Männer und Kinder, und schon bald mussten neue Gebäude bezogen werden. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs änderte sich die Situation schlagartig: Als Angehörige eines verfeindeten Landes wurden die deutschen Schweitzers in der französischen Kolonie zu Kriegsgefangenen. Man brachte sie zurück nach Frankreich, wo sie in Lagern interniert wurden. Erst gegen Ende des Krieges durften sie zurück in ihre Heimat im Elsass. Das Abenteuer Afrika schien beendet, zumal Schweitzer nun Vater einer Tochter war.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnenInhalte Dritter

Wir verwenden YouTube, um Inhalte einzubetten, die möglicherweise Daten über deine Aktivitäten erfassen. Bitte überprüfe die Details und akzeptiere den Dienst, um diesen Inhalt anzuzeigen.

Einverständniserklärung öffnenDass er seine Arbeit in Lambaréné doch noch fortsetzen konnte, verdankte er dem schwedischen Erzbischof Söderblom, der Schweitzer zu Vorträgen und Orgelkonzerten einlud. Auf diese Weise verdiente er genug Geld, um eine Rückkehr nach Afrika zu planen. Die Vorträge waren für Schweitzer auch eine Gelegenheit, seine Kulturphilosophie vorzustellen. Sie war die gedankliche Grundlage seines Tuns und beruhte auf der Ehrfurcht vor allem Lebendigen, was Schweitzer in der Formel zum Ausdruck brachte: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will“.

Im Februar 1924 brach Schweitzer wieder nach Afrika auf. Da immer mehr Kranke nach Lambaréné kamen, beschloss er, ein neues, größeres Hospitaldorf zu bauen. Den ganzen Zweiten Weltkrieg über blieb Schweitzer in Lambaréné. Später ist kritisiert worden, dass er sich in diesen Jahren nicht zum Nationalsozialismus äußerte. Schweitzer hat zu diesem Vorwurf nie Stellung bezogen. Wollte er Angehörige und Freunde in Deutschland schützen? Vielleicht hielt er eine Positionierung auch für überflüssig, da sein Wirken für ihn die deutlichste Kritik an diesem menschenverachtenden System darstellte.

Gegen Atomwaffen

Erst 1948 verließ Schweitzer Afrika wieder, für eine Reise in die USA. In den folgenden Jahren pendelte er zwischen Afrika und Europa hin und her, um mit Konzerten und Vorlesungen das Geld zu verdienen, das für den Erhalt des Hospitals nötig war. Im Kalten Krieg wurde er bedrängt, sich zur nuklearen Aufrüstung zu äußern. Schließlich hielt er Rundfunkansprachen, in denen er über die Gefahren von Atomwaffen aufklärte.

Albert Schweitzer starb am 4. September 1965 im Lambaréné. Er wurde auf dem Friedhof des Hospitals neben seiner Frau beerdigt.

Alois Prinz hat 2024 eine Biografie veröffentlicht: „Albert Schweitzer. Radikal menschlich“