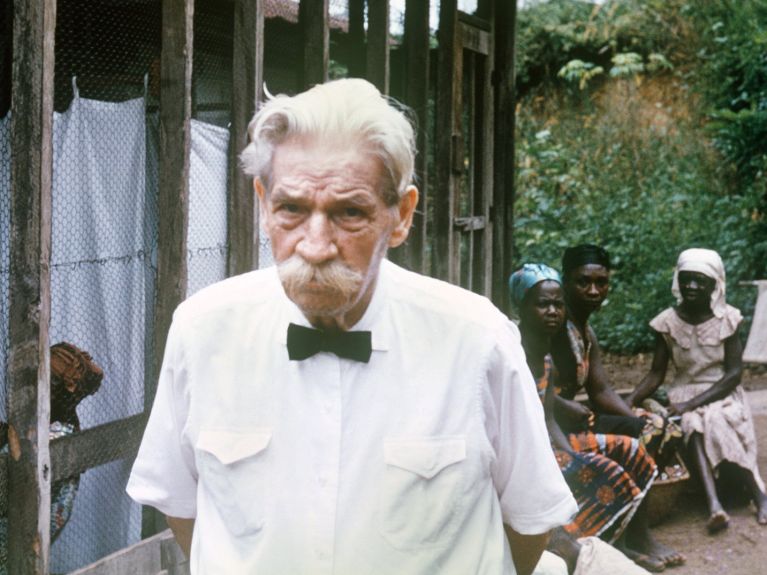

Albert Schweitzer: la reverencia a la vida

La motivación del médico y humanista ganador del Premio Nobel de la Paz y cómo construyó todo un hospital en el territorio actual de Gabón.

En su época, Albert Schweitzer era una de las personalidades más populares y veneradas alrededor del mundo. Tras ganar el Premio Nobel de la Paz en 1952, su reputación creció aún más: un gran número de escuelas y establecimientos sociales recibió su nombre y la revista “Time” lo designó como “The Greatest Man in the World”.

“La buena persona”

Tras las catástrofes humanitarias de dos Guerras Mundiales, el fundador de un hospital en Lambaréné se convirtió en la prueba de que aún había “buenas personas”. Sin embargo, su compromiso en África también fue criticado, por ejemplo, por los periodistas británicos James Cameron y Gerald McKnight, quienes lo visitaron en Lambaréné y lo llamaron “racista” y “el último representante del colonialismo” por su presencia paternalista allí.

Schweitzer defendió su conducta con las personas en el territorio que en ese momento formaba parte de la colonia África Ecuatorial Francesa con el argumento de que era importante combinar la contemplación de la dignidad humana con una “autoridad natural” para obtener el respeto necesario y permitir que se actúe de forma conjunta. Así, describió su postura en esta simple frase: “Soy tu hermano, pero tu hermano mayor”.

Polifacético y con un objetivo claro

Albert Schweitzer nació el 14 de enero de 1875. Su padre era un pastor evangélico de Kaysersberg, Alsacia. Al terminar al escuela, estudió en Estrasburgo y París, y obtuvo el título de doctor en Teología y Filosofía. Además, tenía una habilidad extraordinaria para tocar el órgano y era experto en la construcción de estos instrumentos musicales. Con tantas dotes, Schweitzer tenía un gran número de puertas abiertas para diversas carreras. Sin embargo, a él no le importaba ser profesor universitario, clérigo o músico. Con poco más de 20 años, ya había decidido que, después de sus estudios, haría algo por las personas que más lo necesitaban.

En el año 1904, llegó a sus manos una publicación de la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París, en la que se buscaban personas para trabajar en África. De acuerdo con sus recuerdos, Schweitzer decidió de inmediato que ese sería su camino. Sentía una profunda indignación por lo que hacían las potencias europeas, como Bélgica y el Imperio Alemán, en sus colonias africanas. Para él, estas supuestas “naciones civilizadas” eran “países ladrones” que se sentían habilitados para tratar a las personas allí como esclavas por ser “señores blancos”. Schweitzer vio en el trabajo humanitario en estos países la posibilidad de saldar las deudas generadas.

Sin embargo, no lo quisieron enviar como misionero a África por no estar de acuerdo con sus opiniones teológicas. Por eso, Schweitzer decidió estudiar medicina para poder viajar a África en condición de médico. Para acompañarlo, su esposa Helene Bresslau se formó para convertirse en enfermera.

La primera consulta en un gallinero

En el año 1913, la pareja llegó a la base misionera de Andende, cerca de Lambaréné, donde establecieron su primera “consulta” en lo que antiguamente era un gallinero. A diario se acercaban cada vez más mujeres, hombres y niños, de modo que pronto fue necesario ampliar las instalaciones. Con la irrupción de la Primera Guerra Mundial, la situación se modificó drásticamente: al pertenecer a un país enemigo, los Schweitzer se convirtieron en prisioneros de guerra en la colonia francesa. Poco tiempo después, los trasladaron a campamentos de prisioneros en Francia. Solo una vez que se acercaba el final de la guerra pudieron volver a Alsacia. La aventura en África parecía haber llegado a su fin, en particular, porque Schweitzer ahora era padre de una niña.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnenContenido de terceros

Utilizamos YouTube para incorporar contenido que puede recopilar datos sobre tu actividad. Por favor, revisa los detalles y acepta el servicio para ver este contenido.

Abrir declaración de consentimientoLa posibilidad de continuar su obra en Lambaréné se presentó gracias a la intervención del arzobispo sueco Söderblom, a quien Schweitzer invitó a presentaciones y conciertos de órgano. De este modo, Schweitzer ganó suficiente dinero para poder planificar su vuelta a África. Para él, las presentaciones eran también una oportunidad para exponer su filosofía de la cultura que constituía la base teórica de sus acciones y se centraba en la reverencia ante cada vida, lo cual Schweitzer expresaba con la siguiente fórmula: “Yo soy vida que quiere vivir, en el medio de vida que quiere vivir”.

En febrero de 1924, Schweitzer volvió a África. Dado que cada vez más personas enfermas se acercaban a Lambaréné, decidió construir un nuevo hospital más grande. Schweitzer permaneció en Lambaréné durante toda la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, se lo criticó por no haberse expresado acerca del nacionalsocialismo durante esos años. Sin embargo, él nunca respondió a estas acusaciones. ¿Quería tal vez proteger a familiares y amigos en Alemania? Quizás le pareció innecesario expresar una opinión por ver en sus acciones la más clara crítica a ese sistema inhumano.

En contra de las armas nucleares

Schweitzer permaneció en África hasta el año 1948, cuando viajó a EE. UU. En los años siguientes, estuvo viajando de forma continua entre África y Europa para realizar conciertos y conferencias que le permitan acceder a los recursos económicos para mantener el hospital. Durante la Guerra Fría, lo presionaron para que se exprese sobre el armamento nuclear. Finalmente, habló en radios acerca de los peligros de las armas nucleares.

Albert Schweitzer falleció el 4 de septiembre de 1965 en Lambaréné, donde lo enterraron en el cementerio del hospital junto a su esposa.

En el año 2024, Alois Prinz publicó su biografía: “Albert Schweitzer. Radikal menschlich” (en español: “Albert Schweitzer. Un humanista radical”).