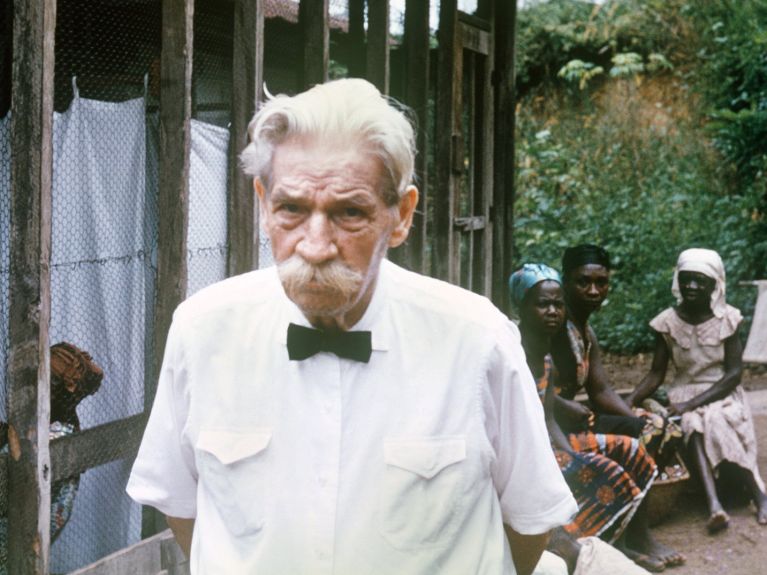

阿尔贝特·施韦泽:敬畏生命

是什么推动着这位医生、人道主义者、诺贝尔和平奖得主——以及他如何在今天的加蓬建立了一个完整的医院村。

阿尔贝特·施韦泽在世时是世界上最著名、最受尊敬的人物之一。1952 年获得诺贝尔和平奖后,他的声望更加高涨:许多学校和社会机构都以他的名字命名,《时代》杂志将他评为“世界最伟大的人物”。

“善良之人”

在两次世界大战的人道主义灾难之后,这位在今加蓬的兰巴雷内创办医院的德国医生,被认为是“善良之人”仍然存在的确凿证据。但他在非洲的工作亦曾遭受质疑,比如英国记者詹姆斯·卡梅伦和杰拉尔德·麦克奈特就曾访问过他位于兰巴雷内的医院。他们谴责他的家长式作风,称他为“种族主义者”和“殖民主义的最后代表”。

施韦泽为自己在法属赤道非洲殖民地的行为进行了辩护,认为要赢得尊重并实现共同行动,就必须将尊重人的尊严与“自然权威”相结合。他用一句话表达了这种观点:“我是你的兄弟,但我是你年长的兄弟。”

多才多艺且目标明确

阿尔贝特·施韦泽于 1875 年 1 月 14 日出生于阿尔萨斯凯瑟斯贝格,父亲是新教牧师。完成中学学业后,他先后在斯特拉斯堡和巴黎攻读神学与哲学,并获得博士学位。此外,他还是一位杰出的管风琴演奏家和管风琴制造专家。这位多才多艺的人有许多职业选择。但施韦泽既不愿成为教授、神职人员,也不愿做音乐家。20 多岁时,他就决定在完成学业后投身于救助苦难者的事业。

1904 年,他偶然看到巴黎传教协会的一本小册子,上面招募赴非工作人员。据其回忆录记载,施韦泽当即认定这是自己的使命所在。他对比利时和德意志帝国等欧洲列强在非洲殖民地所做的一切感到愤慨。对他而言,这些所谓的文明国家实为“强盗国家”,以“白人主宰”自居,将非洲民众视若奴隶。施韦泽认为,在这些地区开展人道工作正是弥补殖民罪孽的救赎之路。

然而,由于神学观点分歧,传教协会拒绝派遣他前往非洲。于是,施韦泽决定学习医学,以医生身份奔赴非洲。他的妻子海伦娜·布雷斯劳决定同行,她接受了护士培训。

鸡舍里的第一个诊所

1913 年,这对夫妇来到了兰巴雷内附近的安登德传教站。他们在鸡舍里建立了第一个“诊所”。每日前来求诊的妇女、男子和儿童与日俱增,很快便需要扩建新的医疗设施。随着第一次世界大战的爆发,情况突然发生了变化:作为敌国公民,德国籍的施韦泽夫妇这片法国殖民地沦为战俘。他们被遣返至法国拘留在营地里。直至战争临近结束,他们才获准返回阿尔萨斯故乡。非洲的冒险似乎已经结束,尤其是当时施韦泽已经有了一个女儿。

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen施韦泽能够继续在兰巴雷内工作,要归功于瑞典大主教索德布洛姆,他邀请施韦泽举办讲座和管风琴演奏会。这样,施韦泽赚到了足够的钱来计划重返非洲。这些讲座同时成为施韦泽阐述其文化哲学的窗口。其思想核心敬畏生命的理论构成了他所有行动的精神基石,正如他提出的著名理念:“我是生命意志的存在,存在于万千生命意志之中。”

1924 年 2 月,施韦泽再次前往非洲。由于越来越多的病人来到兰巴雷内,他决定建造一个新的、更大的医院村。整个第二次世界大战期间,施韦泽始终坚守在兰巴雷内。后来,有人批评他在这几年里没有对纳粹主义发表任何看法。对此施韦泽始终未作辩解。或是为保护德国的亲友安危?或许在他看来,自己的实践本身就是对践踏人权体系最有力的批判,无需再多赘言。

反对核武器

1948 年,施韦泽才再度离开非洲前往美国。在随后的几年里,他往返于非洲和欧洲之间,通过举办音乐会和讲座来赚取维持医院运转所需的资金。在冷战期间,他受到压力,要求就核军备问题发表看法。最终,他通过广播演讲,阐明了核武器的危险性。

阿尔贝特·施韦泽于 1965 年 9 月 4 日在兰巴雷内去世。他被安葬在医院墓园里,与妻子葬在一起。

2024 年,阿洛伊斯·普林茨出版了传记著作:《阿尔贝特·施韦泽:极致人道主义者》