Journalismus „für das gegenseitige Verständnis“

Die Deutsche Welle stärkt ihre Russland-Berichterstattung; deutsch-russische Kooperationen fördern den Journalistenaustausch.

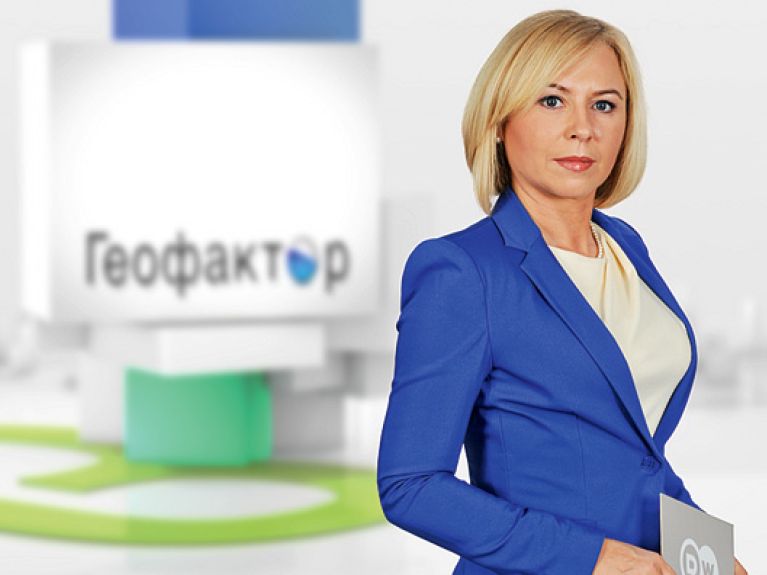

Das aktuelle Weltgeschehen kompakt in acht, neun Minuten dargestellt, mit Reportagen oder Interviews, die die Ereignisse im Beziehungsgeflecht zwischen Russland, der Ukraine, Deutschland und der EU einordnen – aktuell mit starkem Bezug zur politischen Krise: Das ist „Geofaktor aktuell“. Zu sehen ist das tägliche Nachrichtenformat der Deutschen Welle (DW) auf der Internetseite des deutschen Auslandssenders sowie auf dessen You-Tube-Kanal. Seit Kurzem strahlt außerdem der Moskauer Sender „TV Doschd“ die Sendung in seinem Morgenprogramm aus.

Für DW-Intendant Peter Limbourg ist die Kooperation ein „Meilenstein für uns auf dem russischen Markt“. Mit der Programmübernahme wolle der Moskauer Privatsender sein Profil als einer der letzten von Regierungskontrolle unabhängigen Sender des Landes stärken, heißt es. Die politische Unabhängigkeit mache TV Doschd „zum gegenwärtig wichtigsten Partner der DW in Russland“, so Limbourg. Den Pay-TV-Sender sehen eigenen Angaben zufolge mehr als acht Millionen Abonnenten, zumeist im Internet. Das regierungskritische Programm erlangte während der Massenproteste nach den russischen Parlamentswahlen im Winter 2011/2012 auch internationale Bekanntheit. In Russland ist der Sender besonders bei Intellektuellen beliebt, kämpft aber mit Geldmangel und fehlender Reichweite. Mehrere Kabelnetz- und Satellitenbetreiber hatten TV Doschd im Frühjahr aus ihrem Angebot entfernt.

„Geofaktor aktuell“ wird seit Mitte März von der Russischen Redaktion der DW produziert. Das Format wird auf Russisch ausgestrahlt und verzeichnet jede Woche mehrere hunderttausend Abrufe. Im März, während der Annexion der Krim, meldete die DW eine Rekordnutzung ihrer Internetseiten. Für den starken Zuwachs waren vor allem die Angebote auf Ukrainisch und Russisch verantwortlich, die Besucherzahlen stiegen um mehr als das Zweieinhalbfache.

Das Angebot der DW und damit auch „Geofaktor aktuell“ haben sich „im Zuge der Maidan-Proteste und des folgenden Konflikts in der Ukraine als Quelle unabhängiger Informationen für die Menschen im Krisengebiet erwiesen“, erklärt Ingo Mannteufel, Leiter der Russischen Redaktion und der Hauptabteilung Europa bei der Deutschen Welle. Der Zuschauer erfahre beispielsweise auch die Sichtweisen europäischer Wirtschaftsvertreter, deutscher Bundestagsabgeordneter oder anderer Kenner der europäisch-russischen Beziehungen „direkt und ungefiltert“ – ein wichtiges Argument in Anbetracht des aktuellen Konflikts in der Ukraine, der auch ein Medien- und Informationskonflikt ist.

„In Zeiten eines Medienkrieges ist die verlässliche und transparente Informationsvermittlung sehr wichtig“, sagt Redaktionsleiter Mannteufel. Gerade jetzt, da „anscheinend Lügen und Halbwahrheiten schneller als sonst ihre Verbreitung finden“, wolle die DW russischen Interessenten ein solides und unabhängiges Informationsangebot in ihrer Sprache anbieten, erläutert er. „Damit leisten wir nicht nur einen wichtigen Beitrag für Medien- und Meinungsvielfalt in Russland, sondern unterstützen durch Informations- und Meinungsvermittlung auch den wichtigen europäisch-russischen Dialog.“

Die Rolle des Journalismus stärken – darum bemühen sich auch andere deutsch-russische Partnerschaften. Seit 20 Jahren vermittelt etwa das Deutsch-Russische Forum in Zusammenarbeit mit dem Freien Russisch-Deutschen Institut für Publizistik in Moskau jedes Jahr gut 15 russischen Journalistikstudierenden Praktika in deutschen Redaktionen. Finanziert wird dies unter anderem vom Auswärtigen Amt. „Die Teilnehmer erhalten wichtige Einblicke in journalistische Standards in Deutschland“, sagt Marcel Blessing-Shumilin, der beim Deutsch-Russischen Forum für das Programm zuständig ist. „Durch die Teilhabe am Redaktionsalltag erleben sie, wie journalistische Arbeit in Deutschland organisiert und strukturiert wird. Nur wenn Deutschland und Russland gut voneinander unterrichtet sind, können gute Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern gelingen.“ Das Publizistik-Institut in Moskau unterrichtet seit 20 Jahren russische Studierende mit deutschen Sprachkenntnissen. Von Beginn an hat sich die Lehrstätte im historischen Gebäude der Moskauer Staatsuniversität, direkt gegenüber dem Kreml, die Professionalisierung der Journalistik-Ausbildung zur Aufgabe gemacht.

Den Austausch von Journalisten fördert auch das Marion-Gräfin-Dönhoff-Stipendium des Vereins Internationale Journalisten-Programme, das im Herbst 2014 zum 14. Mal für mehrere Wochen junge Reporter aus Osteuropa nach Deutschland einlädt und im Gegenzug deutsche Journalisten nach Osteuropa entsendet. Gerade in Krisenzeiten sei das Programm wichtig, meint Miodrag Soric, der das Stipendium betreut, „denn es fördert das gegenseitige Verständnis“.

Er nennt ein Beispiel: Ein junger russischer Journalist lerne den Redaktionsalltag in Deutschland kennen. Er sehe mit eigenen Augen, dass es keine Zensur gebe, zwischen Nachrichten und Kommentaren klar getrennt werde. „Er wird einen ganz anderen Journalismus kennenlernen als den, den er in Russland gewöhnt ist“, sagt Soric. „Diese Erfahrung wird er auch nach seiner Rückkehr in die Heimat nicht vergessen, auch wenn er nicht alles, was er gesehen und vielleicht auch gelernt hat, wird anwenden können.“

Das Gleiche gelte für die jungen deutschen Kollegen, die zum Beispiel in Jekaterinburg oder in St. Petersburg hospitierten: Sie sehen, wie die sogenannte Schere im Kopf der russischen Kollegen funktioniere. Doch stellten sie ebenfalls fest, dass die Redakteure nicht obrigkeitshörig seien, sondern, so Soric, „im Rahmen des politisch Möglichen versuchen, ihren Job zu machen“. ▪

Oliver Bilger