„Kräfte gebündelt“

Der Chemiker Matthias Bauer erklärt, wie deutsche und französische Forschende die Herstellung von grünem Wasserstoff verbessern wollen.

Grüner Wasserstoff nimmt eine Schlüsselrolle bei der Energiewende ein. Deutsche und französische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten gemeinsam daran, die Ökobilanz der Erzeugung von Wasserstoff zu verbessern. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und ihre französische Partnerorganisation Agence nationale de la recherche fördern die Arbeit der Forschenden aus Straßburg, Metz und Nancy in Frankreich sowie Berlin und Paderborn in Deutschland mit knapp einer Million Euro. Geleitet wird das Projekt vom Paderborner Chemiker Professor Matthias Bauer, der seine Forschung seit Jahren dem Thema Nachhaltigkeit widmet.

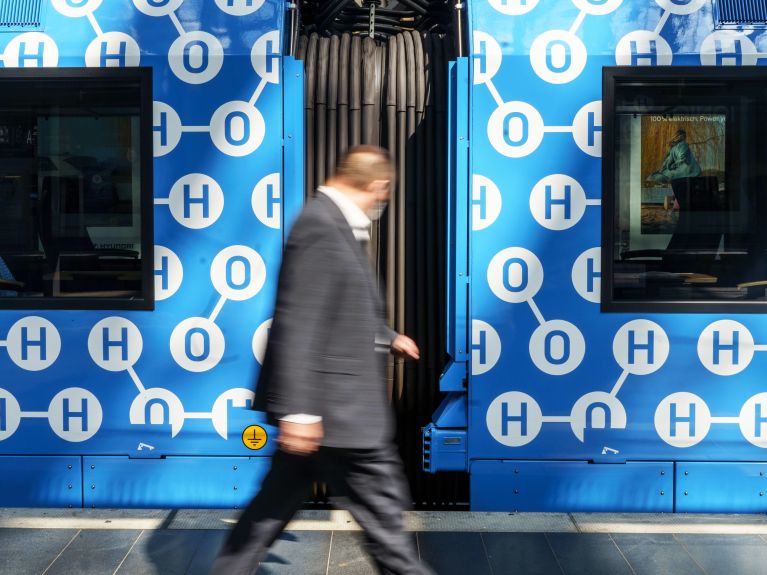

Herstellung von grünem Wasserstoff.

© Universität Paderborn/Besim Mazhiqi

Herr Professor Bauer, worin besteht Ihr neuer Ansatz für die Herstellung von grünem Wasserstoff?

Momentan ist es so, dass grüner Wasserstoff indirekt über Strom erzeugt wird, typischerweise durch die Elektrolyse von Wasser. Dabei wird aus Solarenergie oder Windenergie erzeugter Strom genutzt, um die Elektrolyseure zu betreiben. Auch wenn diese Technologie schon lange bekannt ist und mit hoher Effizienz arbeitet, halte ich den Prozess für einen Umweg. Man könnte stattdessen die Primärenergie der Sonne nutzen, indem man das Sonnenlicht direkt in chemische Energie umwandelt. Die Natur macht das vor, und zwar in jedem einzelnen Blatt. Den künstlichen Prozess nennt man photokatalytische beziehungsweise lichtgetriebene Wasserspaltung. Dazu braucht man ein Molekül, das das Sonnenlicht ernten kann. Momentan werden bei dieser Art von Reaktionen Edelmetalle eingesetzt. Das funktioniert sehr gut, ist aber problematisch. Unsere Idee ist es, mit Edelmetallen gut funktionierende Prozesse auf Verbindungen zu übertragen, die keine Edelmetalle enthalten.

Warum sind Edelmetalle problematisch?

Edelmetalle sind in der Gewinnung teuer und sehr CO2-intensiv. Sie verursachen CO2-Emissionen im Tonnenbereich, während für ein Kilogramm Eisen nur rund zwei Kilogramm CO2 anfallen. Deshalb verwenden wir in unserer Initiative Eisen und Cobalt, beides leicht verfügbare Metalle. Ziel ist es, zu verstehen, wie Eisenverbindungen funktionieren, um sie nachher konkurrenzfähig zu Edelmetallen zu machen. Somit könnten wir die Nachhaltigkeit der Prozesse erhöhen, und Wasserstoff könnte auf eine „grünere“ Art und Weise hergestellt werden.

Wie kam Ihre Initiative zustande und welche Bedeutung haben internationale Kooperationen wie diese für die Wissenschaft?

Sie folgte einem Aufruf über die Deutsche Forschungsgemeinschaft und deren französischer Partnerorganisation Agence nationale de la recherche. Wir haben unsere Kräfte gebündelt, um etwas schlagkräftiger zu werden. Mein Kollege in Straßburg hat dann die Forschenden in Nancy und in Metz an Bord geholt. Auf deutscher Seite gibt es noch einen Kollegen in Berlin. Wir haben es pandemiebedingt bisher leider nicht geschafft, uns persönlich zu treffen, aber es ist eine sehr respektvolle und effiziente Zusammenarbeit. Ich halte es für immens wichtig, dass man international die Wissenschaft sichtbar macht und länderübergreifend Kompetenzen bündelt, um schneller vorwärtszukommen. Vielleicht kann man so auch mehr Anwendungsmöglichkeiten für später finden. Umso mehr Partner an Bord sind, desto größer sind auch die finanziellen Möglichkeiten. Aber das treibt uns weniger an. Wichtiger ist uns, die ursprüngliche wissenschaftliche Herausforderung zu meistern. Das Projekt ist wirklich reine Grundlagenforschung. Es geht darum, jenseits bekannter Verfahren Potenziale für die Zukunft zu heben.

Wie kann Wasserstoff zur angestrebten Energiewende beitragen?

Wasserstoff kann sowohl Energieträger als auch Energiespeicher sein. Als Energieträger kann er etwa in der Industrie, beim Heizen oder in der Mobilität direkt eingesetzt werden. Unsere Gesellschaft basiert gerade auf Verbrennungsprozessen, wenn man so will, aber Strom wird der Energieträger der Zukunft sein. Die Produktion von grünem Strom hat jedoch ihre Tücken. Windräder drehen sich nicht kontinuierlich, bei Sonnenlicht hat man das gleiche Problem. Das bedeutet, dass wir – anders als jetzt – eine diskontinuierliche Energieversorgung hätten. Stromproduktionsspitzen muss man deshalb irgendwie speichern. Dafür könnte man Batterien nehmen, aber eine Batterie ist schwer zu transportieren. Da kommt der Wasserstoff ins Spiel: Er ist der einfachste Energiespeicher, den man sich vorstellen kann und könnte leicht von Offshore-Windanlagen oder Solarparks abtransportiert werden. Als Zwischenspeicher für Energie, die überschüssig an grünem Strom vorhanden ist, würde der Wasserstoff somit zur Energiewende beitragen.

Wieso haben Sie sich persönlich als Forscher so stark dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben?

Ich finde, dass sich die Wissenschaft im weitesten Sinne gesellschaftlich dringenden Fragen widmen sollte – natürlich nicht ausschließlich und ohne, dass die wissenschaftlichen Ansprüche verloren gehen. Als Wissenschaftler sollte man aber schon darüber nachdenken, wie man die Probleme, die die Welt und die Menschheit haben, angehen kann. Die drängendsten Fragen sind naturwissenschaftlicher Art. Natürlich mache ich mir auch Gedanken über die Zukunft meiner Kinder. Wir sind an einem Punkt auf der Erde, der nicht ganz unkritisch ist. Deswegen macht es mich auch so wütend, wenn in solchen Fragen ideologisch oder parteipolitisch argumentiert wird.