Wim Wenders: Deutscher Regisseur mit Liebe zum japanischen Film

Wim Wenders geht mit „Perfect Days“ für Japan ins Oscar-Rennen. Das Land und seine Filmkultur faszinieren den deutschen Regisseur schon lange.

„Er ist ein Deutscher, aber er versteht Japan so gut, dass ich den Eindruck habe, er muss in einem früheren Leben Japaner gewesen sein“, sagt der Schauspieler Kōji Yakusho über den Filmemacher Wim Wenders, in dessen neuem Film „Perfect Days“ er die Hauptrolle spielt: Hirayama, einen jungen Mann, der öffentliche Toiletten im Shibuya-Bezirk von Tokio reinigt, kleine originelle Bauten, die von bekannten Architekten entworfen wurden und einen Eindruck von Frische und Transparenz vermitteln.

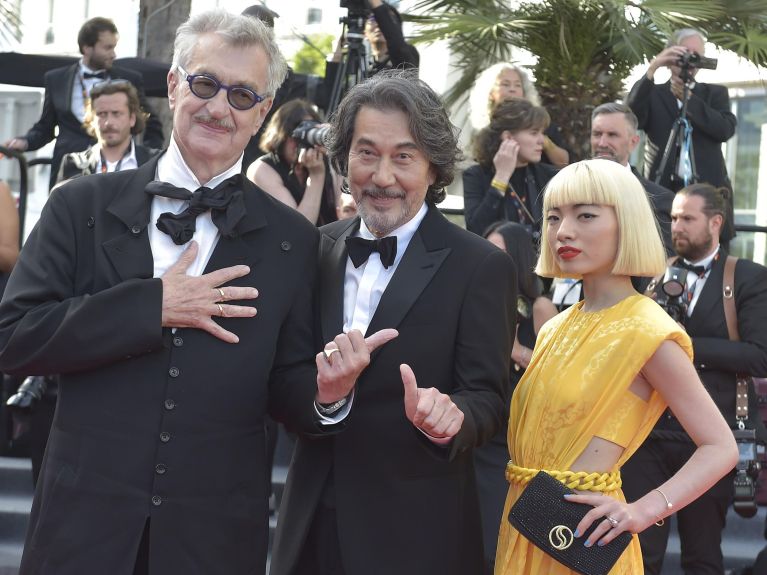

Wenders präsentierte „Perfect Days“ 2023 beim Filmfestival in Cannes, Yakusho wurde dort als bester Akteur ausgezeichnet. Nun ist der Film als Japans Beitrag für den Oscar nominiert. Das Land ist damit erstmals mit dem Film eines nichtjapanischen Regisseurs vertreten. Auch für Wenders ist die Nominierung eine Premiere: Zum ersten Mal ist er in der Kategorie internationaler Film nominiert. Bisher war der Regisseur mit Dokumentarfilmen im Oscar-Rennen vertreten: 1999 mit „Buena Vista Social Club“, 2012 mit dem 3D-Dokumentarfilm „Pina“, 2015 mit „The Salt of the Earth“ (gemeinsam mit Juliano Ribeiro Salgado), gewonnen hat er noch nicht.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnenInhalte Dritter

Wir verwenden YouTube, um Inhalte einzubetten, die möglicherweise Daten über deine Aktivitäten erfassen. Bitte überprüfe die Details und akzeptiere den Dienst, um diesen Inhalt anzuzeigen.

Einverständniserklärung öffnenVerbeugung vor dem japanischen Filmemacher Ozu

Seit den 1980er-Jahren ist Wim Wenders häufig in Tokio; oft, um dort zu filmen. 2023 leitete er die Jury des Tokyo Filmfestivals. Dass „Perfect Days“ Japan bei den Oscars vertreten darf, sei eine große Ehre für ihn, sagt Wenders. Für den deutschen Regisseur ist der Film vor allem eine Verbeugung vor dem japanischen Filmemacher Yasujirō Ozu, der bei ihm die Faszination und die Liebe für Japan entflammte. „Wenn es in unserem Jahrhundert noch Heiligtümer geben würde,“ heißt es in Wenders‘ Film „Tokyo-Ga“, „wenn es so etwas gäbe wie einen heiligen Schatz des Kinos, dann wäre das für mich das Werk des japanischen Regisseurs Yasujirō Ozu. Er machte 54 Filme. Stummfilme in den 1920ern, Schwarz-Weiß-Filme in den 1930ern und 1940ern und schließlich Farbfilme bis zu seinem Tod, am 12. Dezember 1963, an seinem 60. Geburtstag.“

Zu Beginn seiner Karriere hatte sich der 1945 geborene Wenders noch vor allem mit dem amerikanischen Kino auseinandergesetzt. In den 1960er-Jahren schrieb er für die legendäre Zeitschrift „Filmkritik“ viel über das amerikanische Kino, das die bürgerliche Filmkritik vernachlässigte und verachtete, die Western zum Beispiel. Wenders studierte an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film – in seinen ersten Filmen sind amerikanisches Kino und amerikanische Rockmusik sehr präsent.

Erst 1973 sah Wenders einen Film von Yasujirō Ozu, bei einem Aufenthalt in New York. Mit großem Vergnügen und einigem Pathos erzählt er immer wieder, dass er diese Entdeckung einer Hausfrau aus Brooklyn verdanke. Diese habe zufällig einen Ozu-Film gesehen und amerikanische Filmverleiher in zahlreichen Briefen gebeten, unbedingt diesen großartigen Regisseur in ihren Verleih aufzunehmen – bis der amerikanische Filmproduzent Dan Talbot darauf reagierte und kühn vier von dessen Filmen übernahm. Und diese Werke sah Wenders: „Ich verließ das Kino in einem Zustand der Glückseligkeit, machte aber schon an der nächsten Ecke kurzentschlossen kehrt, um den Film ein zweites Mal zu sehen“, erinnerte sich Wenders einmal.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnenInhalte Dritter

Wir verwenden YouTube, um Inhalte einzubetten, die möglicherweise Daten über deine Aktivitäten erfassen. Bitte überprüfe die Details und akzeptiere den Dienst, um diesen Inhalt anzuzeigen.

Einverständniserklärung öffnenDer deutsche Regisseur wollte danach einfach alles von Ozu sehen, flog mehrfach nach Tokio und drehte dort 1985 den Film „Tokyo-Ga“, ein filmisches Tagebuch, in dem er den Veränderungen und dem Verfall von Familie und nationaler Identität seit der Zeit Ozus nachspürte. Er traf Ozus großen Schauspieler Chishū Ryū sowie den Kameramann Yûharu Atsuta, der ihm von Ozus beharrlich einfachem Regiestil erzählte.

Film über den japanischen Modeschöpfer Yamamoto

Kurze Zeit nach „Tokyo-Ga“ gab es im Jahr 1989 für Wenders eine weitere intensive Begegnung mit Japan, als er „Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten“ über den japanischen Modeschöpfer Yōji Yamamoto drehte. Emphatisch beschreibt er, wie er erstmals einen von Yamamoto verfertigten Anzug trug: „Im Spiegel, das war ich, zweifellos, nur: noch mehr ‚ich‘ als vorher.“ 2023 schritt Wenders als Model bei einer Yamamoto-Schau über den Laufsteg.

Ozu und Yamamoto, dabei geht es um mehr als um Fragen der Ästhetik oder des Kinos. Es sind elementare, existentielle Begegnungen für Wenders, persönlich, fast intim. Schon in seinen frühen Filmen gibt es einen Minimalismus der filmischen Beobachtungen, der dem Kino Ozus nahekommt. Auch seine frühen Filmkritiken sind eher stille Beobachtungen darüber, was sich auf der Leinwand abspielt.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnenInhalte Dritter

Wir verwenden YouTube, um Inhalte einzubetten, die möglicherweise Daten über deine Aktivitäten erfassen. Bitte überprüfe die Details und akzeptiere den Dienst, um diesen Inhalt anzuzeigen.

Einverständniserklärung öffnenSo gleicht der Protagonist Hirayama in „Perfect Days“ den wortkargen jungen Männern in Wenders‘ frühen Filmen „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ (1972), „Alice in den Städten“ (1974), „Im Lauf der Zeit“ (1976) und „Paris, Texas“ (1984) – oder auch den beiden Engeln, gespielt von Bruno Ganz und Otto Sander, in seinem großartigen „Der Himmel über Berlin“, der 1987 gleich nach „Tokyo-Ga“ entstand. Es ist ein Film, der nicht Transzendenz beschwört, sondern im Gegenteil die Diesseitigkeit, das Wirkliche, Gegenwärtige und Naive in einem zerrissenen Berlin kurz vor der Wende.

Hirayama aus „Perfect Days“ liest abends gern vor dem Schlafengehen, William Faulkner oder Patricia Highsmith. Auf dem Weg zur Arbeit hört er Musik, viel Rock der Sechziger – die Musik also, die Wenders hörte, als er seine ersten Filme drehte. Auch „Sunny Afternoon“ von den Kinks gehört dazu. Sein Abschlussfilm an der Filmhochschule, „Summer in the City“, wiederum ist „dedicated to The Kinks“. So führt „Perfect Days“ an die Anfänge von Wenders‘ Schaffen, seine Jugend und Kindheit und womöglich in jenes frühere Leben, in dem er ein Japaner war.