Im Niemandsland von Angst und Misstrauen

Viele Kolumbianer fliehen vor Krieg und Gewalt über die Grenze nach Ecuador. Doch auch dort leben sie häufig in prekären Verhältnissen. Ein deutsches Projekt macht ihnen Mut.

Sie will los, doch die Tür ist zu. Von draußen hört sie die Stimme ihrer Vermieterin: Entweder sie zahle, oder sie komme hier nicht weg. Es ist der frühe Morgen des 27. Juni 2015, draußen ist es noch dunkel, die Zeit drängt. Das Geld, das Gabriela* für ihre Flucht gespart hat, steht der Vermieterin nicht zu. Doch sie weiß nicht, was sie tun soll. Also lässt sie es da und bricht auf.

Gabriela flieht aus Kolumbien. In dem Land schwelt seit mehr als 50 Jahren ein bewaffneter Konflikt zwischen dem Staat und linksgerichteten Guerillagruppen. Zwar steht die Regierung nach jahrelangen Verhandlungen auf Kuba kurz davor, ein Friedensabkommen zu unterzeichnen, doch die Probleme sind damit noch nicht gelöst. Rechte Paramilitärs, gewalttätige Drogenmafias und andere kriminelle Gruppen schüren weiter Angst – besonders bei der Landbevölkerung.

Seit Jahrzehnten treibt der Krieg Menschen in die Flucht. Fast fünf Millionen Kolumbianer leben im Ausland, etwa eine halbe Million haben Asyl beantragt oder bereits den Flüchtlingsstatus erlangt. Vier von zehn Vetriebenen haben keinen Schulabschluss, die meisten kommen aus südlichen Gegenden Kolumbiens, wie Nariño, Valle del Cauca oder Putumayo – Brennpunkten des Konflikts, geprägt von Armut und Chancenlosigkeit.

Kolumbiens Flüchtlinge verteilen sich auf 45 Staaten weltweit, doch die größte Gruppe lebt im Nachbarland Ecuador, wie inzwischen auch die 21-jährige Gabriela. Auf jeden der 56 000 dort gemeldeten Vertriebenen kommen nach Schätzungen des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen neun weitere, die sich ohne geregelten Status im Land aufhalten. Nur knapp 700 haben sich bei den kolumbianischen Konsulaten als Opfer des Konflikts registrieren lassen. „Die Menschen kennen ihre Rechte nicht“, sagt Ralf Oetzel von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), „oder sie misstrauen den Behörden.“

Diese Hürde zu beseitigen ist das Ziel des Projekts „Schutz der Menschenrechte in Migrationssituationen“ (PRODEM), das der Politologe leitet. Gefördert von der Europäischen Union und dem deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, unterstützt PRODEM seit 2013 die Arbeit lokaler und internationaler Organisationen. Sie klären Betroffene über ihre Rechte auf, schulen Journalisten und verschaffen dem Thema so eine höhere Aufmerksamkeit.

Nach fast drei Jahren sind die Ergebnisse deutlich sichtbar. „Nie zuvor hat eine Regierung hierzulande anerkannt, dass es Flüchtlinge gibt“, sagt Marco Romero. Der Migrationsexperte leitet die kolumbianische Menschenrechtsorganisation CODHES, die PRODEM bei Aufklärungskampagnen unterstützt und die Zusammenarbeit mit Politik und Forschung koordiniert. Aus Romeros Sicht ist die aufkeimende Flüchtlingsdebatte in Kolumbien ein Verdienst des Projekts. So stehe das Thema nun sogar bei den Friedensverhandlungen in Havanna auf der Tagesordnung. Dass die Vertreter der Regierung und der Guerilla in einer Ende 2015 veröffentlichten Teilvereinbarung explizit die Opfer im Ausland erwähnten, ist für ihn der größte Erfolg. „Zum ersten Mal sprechen wir hier über diese Gruppe, über ihr Recht auf Entschädigung und ihre mögliche Rückkehr nach Kolumbien.“

In ihrem Alltag spüren viele Opfer von diesen Fortschritten noch wenig. Gabriela gehört zu jenen, die nicht zurück wollen. In Kolumbien lebte die junge Frau in ständiger Angst. Ihr Vater war im April 2015 unfreiwillig Zeuge einer Schutzgelderpressung geworden. Wenige Tage später erhielt er die erste Morddrohung. Im Mai verließ er mit seiner Frau und den jüngsten Kindern das Land. Im Juni folgten ihm Gabriela und der Rest der Familie.

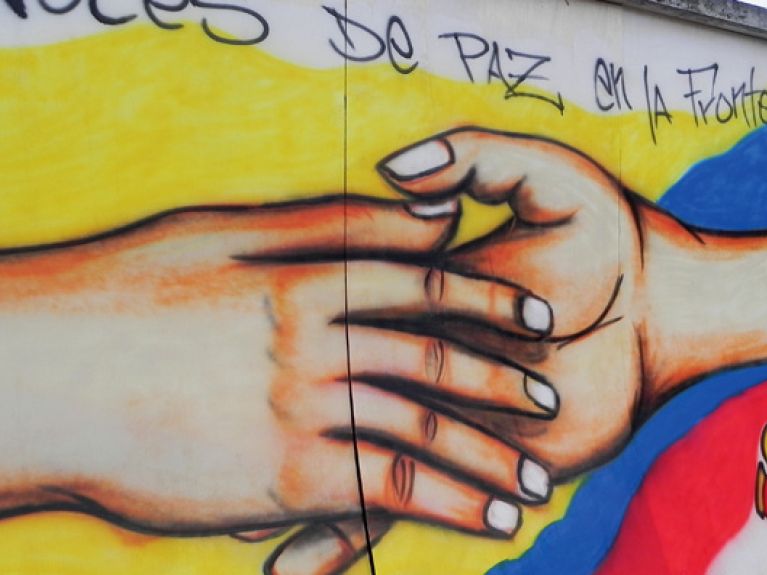

Doch auch in Ecuador ist das Leben nicht einfach. Unbekannte bedrohten Gabrielas jüngere Schwestern. Einmal stand ein fremder Mann vor dem Haus, in dem sich die siebenköpfige Familie zwei Zimmer teilt, und machte Fotos. Von solchen Erlebnissen lenkt Gabriela sich bei „Tu Voz en la Frontera“ ab. Die Sendung wird von mehr als 20 Bürgerradios auf beiden Seiten der Grenze ausgestrahlt und ist ebenfalls ein Ergebnis von PRODEM. „Bei über drei Millionen Hörern gibt das Programm den Betroffenen wortwörtlich eine Stimme“, sagt Ralf Oetzel. Gabriela erzählt, die Sendungen und die Workshops mit Dozenten der Deutschen Welle hätten ihr geholfen, über ihre Flucht zu sprechen.

PRODEM hat viele Menschen erreicht. Allein das Team von CODHES reiste zehn Mal für Aufklärungskampagnen in die Grenzregion. Selbst Flüchtlinge, die nicht lesen und schreiben können, wissen nun, welche Rechte sie haben und wie sie einfordern können, dass Kolumbien sie als Opfer anerkennt. In der ecuadorianischen Kleinstadt San Lorenzo, wo noch vor drei Jahren kein einziger Kolumbianer offiziell registriert war, haben nun 170 ihr Bedürfnis angemeldet, entschädigt zu werden.

Anfang 2016 ist das Programm ausgelaufen. Die Beteiligten sind zuversichtlich, dass es weitere Unterstützung für die Menschen geben wird – im Sinne einer weltweiten Flüchtlingshilfe, die sich Betroffener nicht nur dann annimmt, wenn sie an die eigene Tür klopfen. ▪

*Name von der Redaktion geändert