Wie deutsch-französische Spitzenforschung gelingt

Von grüner KI bis zu Europas Antwort auf SpaceX: Deutsche und französische Forschende arbeiten Hand in Hand an den Schlüsseltechnologien der Zukunft.

Bahnbrechende Forschung braucht internationale Kooperation. Dieses Motto füllen Deutschland und Frankreich als enge Partner seit vielen Jahren mit Leben. Dies bewies auch das Forum für deutsch-französische Forschungskooperation, das im Juni 2025 zum achten Mal stattfand.

Die alle drei bis vier Jahre anberaumten Treffen sind eine wichtige Plattform, um die gemeinsamen Anstrengungen der beiden Partnerländer in der Spitzenforschung zu bündeln. Der Schulterschluss der beiden größten EU-Volkswirtschaften ist wichtiger denn je. Denn schließlich gehe es darum, „unsere Souveränität und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern sowie auch unsere Fähigkeit, die Zukunft zu gestalten“, wie der französische Minister für Hochschulen und Forschung Philippe Baptiste betonte. Beim Forum traf er auf seine deutsche Amtskollegin Dorothee Bär vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR).

Ist CALLISTO Europas Antwort auf Space X?

Eine enge Zusammenarbeit besteht bereits in der Raumfahrt – Deutschland und Frankreich sind die größten Beitragszahler der European Space Agency ESA. Aktuell treiben beide Länder ein innovatives Projekt namens CALLISTO voran. Es soll wiederverwendbare Raketenstufen entwickeln und kann als europäische Antwort auf das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk verstanden werden. „Das Besondere an CALLISTO ist, dass auch der Landevorgang automatisch abläuft: Das Triebwerk zündet erneut, um die Fallgeschwindigkeit zu senken, die Landebeine klappen aus, das Landesystem absorbiert die verbleibende Bewegungsenergie, wodurch das Vehikel sicher und stabil aufrecht landen kann“, erläutert eine Sprecherin des BMFTR. Im finalen Demonstrationsflug soll die Rakete eine Höhe von bis zu 10.000 Metern erreichen. Bei CALLISTO arbeiten die Raumfahrtagenturen Deutschlands und Frankreichs zudem mit Japan zusammen.

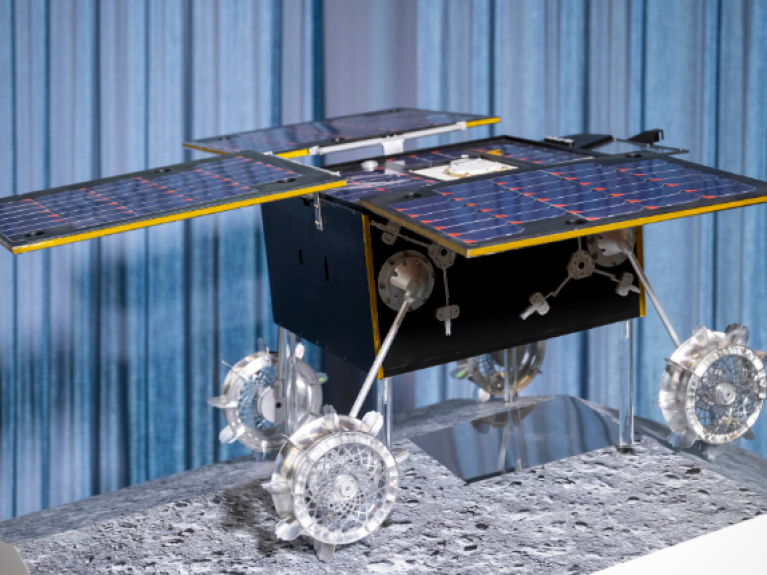

Welche Pläne gibt es für den Marsrover Idefix?

Neben der Raketentechnologie kooperieren beide Länder auch bei der Weltraumerkundung. Ebenfalls in Zusammenarbeit mit Japan beteiligt sich die deutsch-französische Kooperation an der Erforschung des Mars. Zur Mission Martian Moons eXploration (MMX) schicken die beiden europäischen Nachbarn das Landefahrzeug Idefix, das auf dem Marsmond Phobos mehrere Wochen die Oberfläche erkunden soll. Im nächsten Jahr startet voraussichtlich eine Trägerrakete zum Mars. Nach einer Zeit in der Umlaufbahn des Mars soll Idefix dann 2029 auf Phobos landen. „Anschließend beginnt die rund dreimonatige Messphase, innerhalb derer der Rover verschiedene Ziele anfährt, die interessant für die wissenschaftliche Analyse sind“, so das BMFTR.

Ist die Kernfusion eine Schlüsseltechnologie der Zukunft?

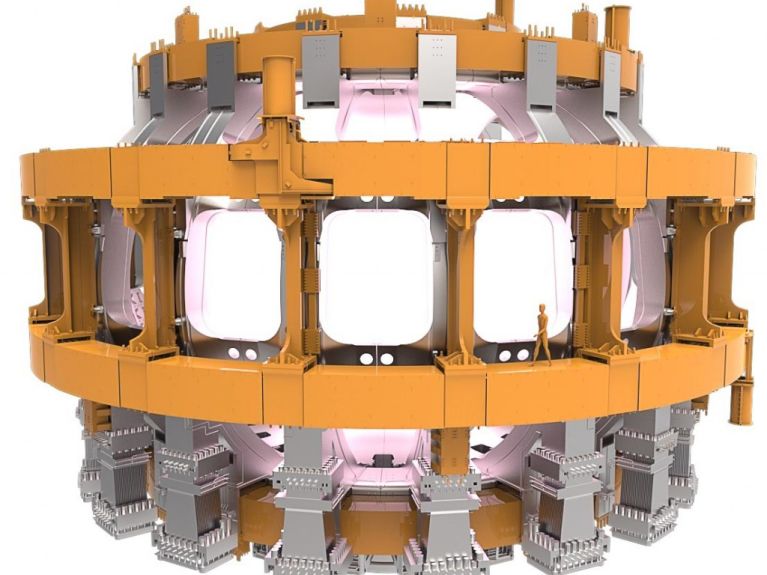

Ein weiteres wichtiges Kooperationsfeld ist die Fusionsforschung. Wie im Inneren der Sonne wird bei der Fusionsenergie durch das Verschmelzen von Atomen Energie freigesetzt. Das bietet nach Einschätzung von Expertinnen und Experten ein enormes Potenzial für eine CO2-neutrale, saubere und bezahlbare Energieversorgung. Deutschland hat das langfristige Ziel, ein Fusionskraftwerk in Betrieb zu nehmen. Dafür ist Deutschland zusammen mit Frankreich an ITER beteiligt – einem in Südfrankreich entstehenden Versuchsreaktor – das weltweit größte Projekt dieser Art in der Fusionsforschung.

Das BMFTR verweist auf das deutsche Förderprogramm zur Fusion, das bis 2029 einen staatlichen Zuschuss von fast einer halben Milliarde Euro umfasst: „Gemäß den Zielen des Koalitionsvertrags soll der bisherige Ansatz erweitert werden, auch für den Auf- und Ausbau von Infrastrukturen und die Schaffung eines Fusions-Ökosystems.“ Beim Forum zur Forschungskooperation tauschten sich die deutschen und französischen Beteiligten über künftige gemeinsame Aktivitäten aus. Das Umfeld dazu scheint so günstig wie nie: Weil es technologisch erhebliche Fortschritte gibt, investieren inzwischen auch private Investoren in die Fusionsenergie. Expertinnen und Experten erwarten, dass hier eine neue Schlüsseltechnologie entsteht – mit Deutschland und Frankreich in führender Position.

Innovative Projekte: Was ist grüne KI?

Anders als bei den noch anstehenden Themen Fusionsreaktor und Marsmission ist die Kooperation bei der Künstlichen Intelligenz (KI) schon längst in der Umsetzung. Deutschland und Frankreich fördern gerade 29 Projekte in der KI mit insgesamt 26 Millionen Euro. Es gehe darum, den Transfer von der Forschung in die Praxis zu stärken, heißt es aus dem Bundesforschungsministerium.

Zu den Anwendungsgebieten zählen etwa Mobilität und Transport sowie erneuerbare Energien. So soll es gelingen, eine grüne KI zu entwickeln, die einen geringeren Ressourcenverbrauch sichert. Derzeit verbrauchen KI-Systeme häufig extrem viel Strom. Abhilfe sollen Algorithmen schaffen, die weniger Energie, weniger Speicherplatz und auch weniger Bandbreite benötigen.

Als herausragendes gemeinsames KI-Projekt von Deutschland und Frankreich gilt das GANResilRob-Projekt. Es soll dazu beitragen, die Industrien der beiden Länder durch KI flexibler und widerstandsfähiger zu machen. Die KI soll Produktionslinien anpassen, etwa wenn globale Lieferketten unterbrochen sind und die Industrie dringend auf Teile wartet. Der Bedarf zeigte sich in den vergangenen Jahren deutlich – während der Pandemie und als Folge internationaler Konflikte standen in Fabriken immer wieder die Bänder still.