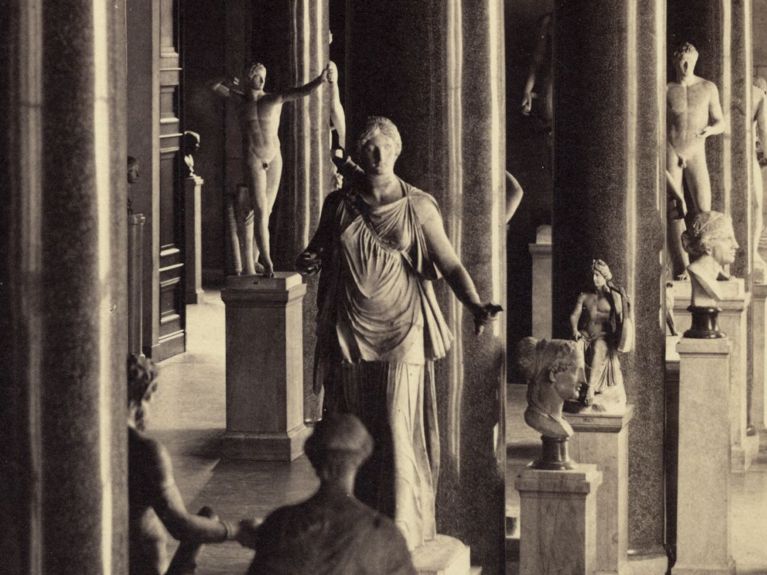

Wo die Antike erwacht

Ob Sarkophag oder Göttin Artemis – Restauratoren sorgen dafür, dass jahrtausendealte Skulpturen erhalten bleiben. Ein Besuch in ihrer Werkstatt.

Es gibt einen Ort in Berlin, an dem Kunstschätze hinter geschlossenen Türen schlummern. Um diese besonderen Werke kümmert sich Wolfgang Maßmann, der leitende Restaurator der Antikensammlung an den Staatlichen Museen zu Berlin. Zusammen mit seiner Kollegin Nina Wegel arbeitet er im Archäologischen Zentrum, direkt neben der Museumsinsel. Hier lagern Steinobjekte, oft Skulpturen, aus verschiedenen Epochen antiker Kunst und hier befindet sich auch die Restaurierungswerkstatt.

Mitten in der Werkstatt steht ein offener Sarkophag, wie eine Badewanne aus Stein. „Der muss noch bis nach der Ausstellung warten“, erklärt Maßmann im Vorbeigehen. Er ist auf dem Weg in die Studiensammlung Skulptur. Dort reihen sich in drei Meter hohen Regalen marmorne Köpfe aus vergangenen Zeitaltern aneinander. Auf Paletten liegen namenlose Torsi ohne Gliedmaßen, daneben lebensgroße Skulpturen antiker Gottheiten. Jedes Objekt ist sorgfältig inventarisiert. Hier im Archäologischen Zentrum lagern jedoch nur einige wenige Stücke – insgesamt gibt es rund 27.000 Steinobjekte in der Antikensammlung. Ein Teil ist in den Museen ausgestellt, viele, insbesondere Architekturteile, befinden sich in einem Außendepot.

Restaurierung einer Skulptur – die „Artemis Colonna“

In der Studiensammlung Skulptur wartet die „Artemis Colonna“ – eine Darstellung der Göttin der Jagd – auf ihren Auftritt. Anlässlich der Ausstellung Grundstein Antike. Berlins erstes Museum, die bis Mai 2026 läuft, wird die „Artemis Colonna“ zu sehen sein. Danach soll sie in die ständige Sammlung integriert werden. Die Skulptur gehört zu den Objekten, die vor fast 200 Jahren erstmals auf der Museumsinsel gezeigt wurden. 1830 öffnete das Königliche Museum, heute das Alte Museum, mit einer ersten Ausstellung für die Besuchenden. „Dieses Porzellanschildchen ist unter anderem der Beleg dafür, dass die ‚Artemis Colonna‘ zu den ersten ausgestellten Werken zählt“, erklärt Maßmann und zeigt dabei auf den Sockel. Darauf: ein kleines Schild mit der Nummer 32, elegant in verschnörkelter Schrift geschrieben.

Das Team um Wolfgang Maßmann hat die „Artemis Colonna“ für diese Ausstellung vorbereitet. Bei der vorherigen Restaurierung vor einigen Jahren wurden fehlende Finger an den Händen in Marmor ergänzt. Das tun Restauratoren heute nur noch sehr selten, betont Maßmann. „Im Barock und Klassizismus wurden Skulpturen von Bildhauern jedoch häufig ergänzt. Dabei wurde manchmal auch versucht, den Marmor mit Werkzeugen so zu bearbeiten, dass die raue, verwitterte Oberfläche der Antike imitiert wird.“

Erstmal genau hinschauen

Auch Wolfgang Maßmann verwendet gelegentlich solche Spitz-, Zahn- und Schlageisen. In der Werkstatt steht ein ganzer Schrank voll mit Werkzeugen aller Art. „Bevor wir aber überhaupt praktisch an einem Objekt arbeiten“, erklärt Restauratorin Nina Wegel, „müssen wir jedes Detail, besondere und individuelle Eigenschaften sowie potenzielle Problematiken kennen“. Bei einer ersten Untersuchung schauen die Restauratoren zunächst einmal: Ist die Steinstruktur intakt oder porös? In welchem Zustand ist das verwendete Klebematerial oder sind die Dübel, die eine Skulptur zusammenhalten? „Gerade bei Dübeln aus Eisen können durch Korrosion Risse im Marmor entstehen und die Stabilität gefährden. Im schlimmsten Fall können größere Teile, wie Arme und Gewandfalten, herunterfallen oder eine Skulptur kann sogar umfallen. Das zu verhindern und kontinuierlich zu überprüfen, gehört zu unseren Aufgaben“, führt Maßmann aus.

Manche Aufgabe nimmt Monate in Anspruch

In der Steinrestaurierungswerkstatt im Archäologischen Zentrum gibt es diverse Mittel zur Konservierung oder Farbpigmente, die eben dies verhindern. Da steht ein Regal mit Plastikbehältern, in denen an Pulver erinnernde Materialien in unterschiedlichen Körnungen und Farben aufbewahrt werden: ein gelbes mit der Bezeichnung „Sandsteinmehl“, oder auch „Korallenrosa Marmor“ und „Champagner Kreide“. Farben in Tuben, Holzhammer, Pinsel und Bindemittel liegen ebenfalls bereit. „Für jedes Objekt entwickeln wir ein individuelles Konzept, um es zu restaurieren und entsprechend zu dokumentieren“, sagt Wegel. Oft verbringen die Restauratoren dann mehrere Wochen oder gar Monate mit einem Werk. So intensiv an einer Skulptur zu arbeiten, begeistert Wolfgang Maßmann auch noch nach Jahrzehnten: „Der Umgang mit den Objekten ist immer wieder etwas ganz Besonderes, Einzigartiges und macht einfach glücklich.“